Torno da una mostra interattiva sui Deep Fake nelle arti, ospitata nei padiglioni del Politecnico di Losanna (EPFL). Questa istituzione svizzera, che nel 2019 ha sviluppato la tecnologia per il riconoscimento dei deepfake “umani”, è un’eccellenza mondiale nel campo della scienza e della tecnologia. Vuole aiutarci a capire il futuro della tecnologia nell’arte.

Il tema è molto attuale; il digitale permette di creare falsi artistici quasi indistinguibili dall’originale. Ma permette anche l’utilizzo delle opere lontano dai loro luoghi d’origine, per aggirare problemi politici o di sicurezza. Ed è su questo che gli organizzatori si sono concentrati, per valutare la capacità di una copia di suscitare emozioni durature nel tempo.

Gli strumenti della tecnologia nell’arte

In una mostra moderna, l’interattività è tutto. Per anni ho sostenuto il “museo”, inteso come grandi sale/parcheggio di oggetti, morti nella maggior parte dei casi. Fanno eccezione alcuni capolavori che ancora oggi attirano migliaia se non milioni di esperti e curiosi per la loro fama, ma questa non è la norma. In Svizzera, oltre il 75% dei musei non raggiunge i 5.000 visitatori all’anno. Ma anche in Italia, la frequentazione è aumentata negli ultimi anni (escluso il periodo pandemico). Questo suggerisce che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per modernizzare il servizio offerto.

Gli strumenti utilizzati per aggiungere tecnologia al mondo dell’arte sono principalmente touch screen, ologrammi, realtà mista, aumentata e virtuale.

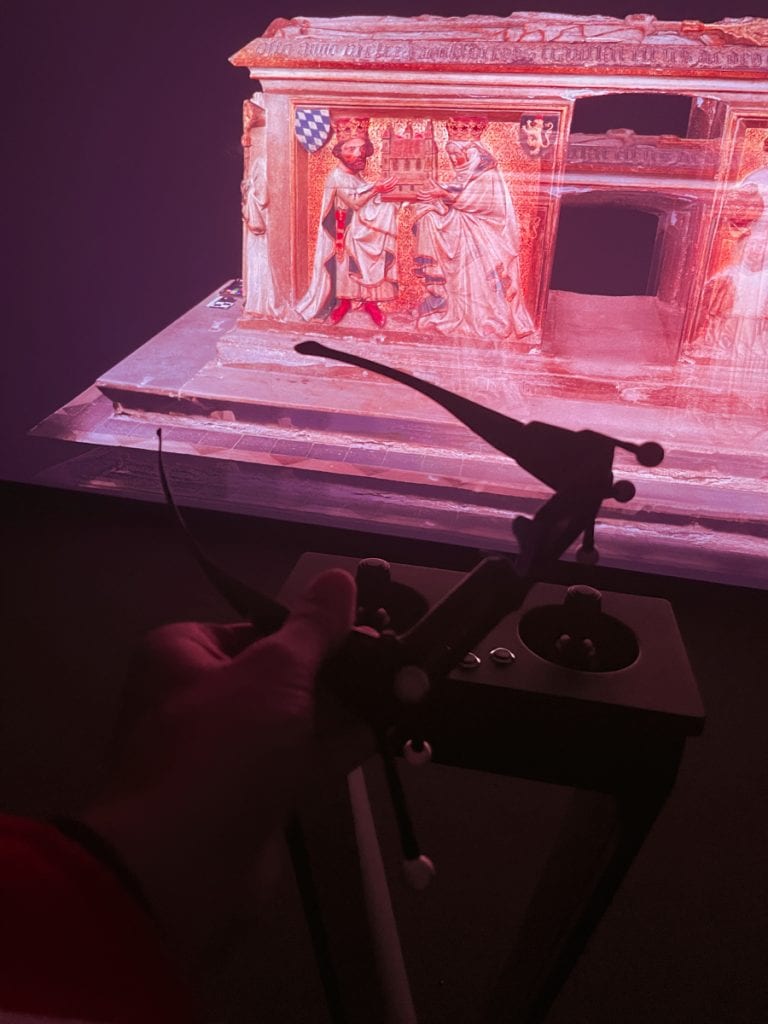

Proiezione 3D multi-view, o multi-visore

Mea culpa, non ero a conoscenza di una bella tecnologia: proiezione 3D multi-view, o multi-visore. Il funzionamento è semplice sulla carta, sebbene tecnicamente complesso a causa dell’enorme quantità di dati da elaborare. Un videoproiettore, nello specifico l’Insight 4K HFR 360 (un giocattolo che vale oltre 300.000 $), proietta 360 fotogrammi al secondo in risoluzione 4K. Questo framerate eccezionale, combinato con occhiali 3D attivi (ovviamente sincronizzati con quel framerate), consente la riproduzione simultanea di 3 diversi video stereoscopici, fornendo 60 fps a ciascun occhio.

L’ho provato e, a parte il disagio intrinseco nell’indossare occhiali attivi per un utente di occhiali “normali” come me, la visione è perfetta.

Per migliorare ulteriormente la situazione, tracciamento 6DOF (con sei gradi di libertà, capisce dove stiamo guardando e dove ci troviamo nella stanza). Sistema simile, se non uguale, a quelli utilizzati per i visori VR HTC Vive (o i vecchi Oculus). In termini semplici, il video 3D cambia prospettiva mentre ci muoviamo nella stanza, per ottenere l’effetto di “vedere dietro” gli oggetti proiettati. Un cambio di parallasse, copiato dalla realtà virtuale. E anche qui, un bel modo per aggiungere tecnologia all’arte.

Una nota sul protagonista: la digitalizzazione con tecniche laser e scanner dell’Abbazia di Monte San Michele a Bamberga (Germania). Chiusa nel 2012 per essere restaurata a seguito di gravi danni strutturali, può quindi essere visitata virtualmente.

Fotogrammetria 3D automatica con CultArm3D

In un mondo sempre più automatizzato, dove gli esseri umani sono sempre meno necessari (vi sembra un problema?), non è più impressionante vedere un braccio robotico fotografare una maschera in lungo e in largo per ricrearla in 3D. È il CultArm3D.

È specificamente una riproduzione 3D della maschera Samurai del periodo Edo. Ed è il primo scanner al mondo in grado di produrre una copia 3D perfetta utilizzando la fotogrammetria 3D automatica. Prodotto dalla ricerca del Fraunhofer Institute for Computer Graphics, di Darmstadt (Germania), è in grado di calcolare le dimensioni dell’oggetto, di scansionarlo (anche in caso di materiali riflettenti), di ricrearlo in tempo reale a colori in 3D e quindi di essere utilizzato nella realtà virtuale o aumentata, o stampato.

La stampa 3D realistica è possibile grazie allo sviluppo della stampa 3D a colori adattiva. In questo caso specifico, vengono utilizzate le tecnologie dell’israeliana Stratasys. Il tutto con un obiettivo dichiarato: mostrare opere antiche senza il rischio di rovinare gli originali.

A mio avviso, bene ma non benissimo… Manca la poesia in un oggetto del genere, e non so quanti lo sostituirebbero al vero originale. Resta il fatto che in casi diversi dalla stampa, una macchina del genere consente un notevole risparmio di tempo per la digitalizzazione del patrimonio culturale mondiale (e in Italia, c’è molto da fare).

L’intelligenza artificiale ci mette in guardia

Questo è ciò che si immagina per primo pensando al futuro della tecnologia nell’arte. Bello, e allo stesso tempo un po’ terrificante, Trust AI ci invita a sederci di fronte a lei, toglierci la maschera in modo che possa vedere meglio e rispondere alle sue domande.

Il suo volto è un ologramma, ci informa dei nostri dati personali (età, sesso, colore dei capelli) e progressivamente pirata il nostro volto fino ad assumere le nostre sembianze. Nel suo discorso, dopo aver “rubato” la nostra personalità, tiene a metterci in guardia sui dati che condividiamo online; come questi possano essere usati per scopi meno nobili da parte di malintenzionati.

L’intelligenza artificiale causa pericoli? Certamente sì, ma non più di molte altre innovazioni tecnologiche. E installazioni artistiche come questa aiutano il pubblico a capire come funziona, per potersi difendere meglio.

L’opera è stata prodotta da Bernd Lintermann e Florian Hertweck presso lo ZKM | Hertz-Lab, in risposta alla preoccupante diffusione dei deepfake. Vi invito a leggere il lungo articolo in cui descrivono il progetto; è decisamente interessante.

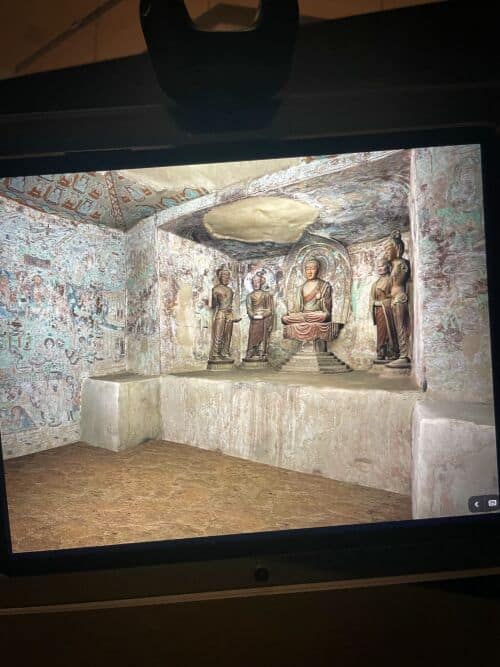

Realtà aumentata per visitare monumenti storici

Bello, divertente per i bambini, ma a parte questo, visitare una grotta riprodotta in 3D, visualizzata in realtà aumentata con un iPad in mano, non credo sia il modo migliore per usare la tecnologia nell’arte. Lo trovo inutile, un puro esercizio di stile; non me ne vogliano i creatori che sono stati davvero eccezionali.

Badate bene, stiamo parlando di una delle grotte di Mogao, vicino alla città di Dunhuang (Cina) risalente alla dinastia Tang. Quindi, qualcosa di molto antico messo in pericolo dall’eccesso di turismo. Le rappresentazioni digitali sono benvenute, ma questo è al 100% il campo della realtà virtuale: una “sconfinamento” della RA non produce gli stessi risultati.

Tenere in mano il tablet grande è scomodo, per cominciare. E dato che è tutto ricostruito in 3D, perché non approfittare della VR per sentirsi davvero lì, e non camminare in un cubo nero con texture bianche disegnate sul muro?

La realtà aumentata può davvero fare molto per migliorare la qualità di una visita turistica, ma nel luogo reale. Si può ottenere aiuto da un iPad per riprodurre scene di vita del passato, leggende, video descrittivi di un punto particolare… Ma una mera visita virtuale, facciamola bene.

Realtà aumentata che ci fa riflettere

Appena si entra nella mostra, due opere destano curiosità. Il “Pan Reclinato” di cui parleremo a breve, e un piedistallo bianco isolato. Questa è la base per “Il Vitello d’Oro” di Jeffrey Shaw. Un vitello che prende forma solo puntando l’oggetto con un iPad che, grazie alla realtà aumentata, lo riproduce.

L’importanza del Vitello d’Oro è molto chiara pensando all’anno di produzione: il 1994. Shaw è stato un vero pioniere nel mondo della realtà aumentata, e ovviamente nella sua forma originale non c’era un iPad ma uno schermo dotato di tracciamento del movimento magnetico Polhemus, una delle pochissime aziende a offrire questa tecnologia alla fine del secolo scorso.

L’effetto più interessante sono i riflessi sul vitello. Quattro telecamere poste ai lati del piedistallo riproducono la nostra immagine sul soggetto per dargli quel tocco in più di realismo. E per rendere l’opera sempre diversa, per voler rendere lo spettatore stesso un co-autore. E il vitello, sfuggente, è l’oggetto dei nostri desideri.

Stampa 3D per la protezione della scultura

Il “Pan Reclinato” è la copia moderna di una copia antica. L’opera originale è attribuita allo scultore fiorentino Francesco Da Sangallo, realizzata intorno al 1535. A sua volta, era una copia di cui, però, l’originale è andato perduto.

L’artista contemporaneo Oliver Laric ne ha realizzato una scansione 3D (che si può scaricare gratuitamente da Three D Scans), stampandola poi in molti materiali diversi. Il risultato è un’opera nuova, moderna e provocatoria. Mette in discussione la veridicità del post-originale nell’era moderna, rifiutando il postulato della singolarità dell’arte e della sua proprietà privata.

Laric, per la sua opera popolare, ha reso disponibili gratuitamente molte opere scansionate in 3D a chiunque voglia scaricarle dal sito web di Three D Scans.

Nuovi percorsi per il futuro della tecnologia nell’arte

Non ho descritto qui tutte le opere, che erano più di 20. Ho voluto parlare di quelle che più di tutte ci fanno riflettere sui cambiamenti che la tecnologia sta portando nel mondo dell’arte. Oltre a queste, vale la pena menzionare anche la blockchain che qui era rappresentata dall’opera multimediale “89 seconds to Alcázar”, di Eve Sussman. Video i cui diritti sono stati divisi in 2.304 “atomi” di 20 × 20 pixel, e venduti tramite blockchain. E la cui riproduzione all’EPFL era piena di buchi, poiché alcuni proprietari di atomi non hanno acconsentito alla visione pubblica gratuita.

Un futuro brillante, in cui il pubblico dominio sarà sempre più importante. Ma allo stesso tempo, un futuro in cui gli artisti avranno sempre più modi per sperimentare le loro creazioni, per diffonderle in tutto il mondo.

In cui sarà più facile organizzare mostre d’arte tematiche, anche in piccole realtà, senza gli enormi costi di trasporto di opere di grande valore.

In cui gli spettatori potranno ammirare e studiare opere d’arte da tutto il mondo, e di tutte le epoche, senza la necessità di viaggiare migliaia di chilometri. Il che, per carità, è bellissimo. Ma a volte, e per alcuni, impossibile.

This page is also available in:

![]() English

English