Possiamo descrivere il cinema del prossimo futuro con tre semplici parole: tecnologia a basso costo. Non voglio dire che le grandi produzioni internazionali moriranno del tutto, al contrario permetteranno all’industria di sperimentare le ultime tecnologie e innovare il mondo. Ma le stesse tecnologie stanno aprendo le porte a una nuova rivoluzione: quella che bypassa i grandi Studios.

Un cinema più democratico

Virtual Production (ho dovuto scrivere anche la voce su Wikipedia Italia 😃), motion capture, internet, digitale e soprattutto formazione a basso costo, permettono di non essere più bloccati da budget pesanti. Anche nuovi registi, o tecnici, possono dire la loro con un modello sostenibile. In passato, low-budget spesso significava super-low-gain. Senza il supporto di finanziamenti pubblici (che soprattutto alle nostre latitudini portano avanti solo amici e parenti di Chippuò), era impossibile pensare di produrre un’opera cinematografica, anche un documentario di medio livello, senza perdere migliaia di euro.

Tutto questo si rifletteva sui costi per il pubblico, dettati dalle grandi lobby che rendevano scomodo per molte famiglie povere godere della Settima Arte. Una giornata al cinema per una famiglia ha ancora un costo paragonabile a mesi di Netflix. I vantaggi della distribuzione digitale sono enormi, ma questo non è inteso come l’unico metodo.

Le competenze personali sono più importanti del budget

Un grande one-man-band, oggi può potenzialmente creare un film da solo. E soprattutto, un film di buona qualità. La partecipazione degli influencer può persino aiutare con la distribuzione (farò un articolo su questo presto, ora che ci penso). Era inimmaginabile fino a pochi anni fa, vero?

Certo, è sempre stato possibile realizzare cinema no-budget. Migliaia, forse milioni, di giovani registi lo hanno fatto in passato. Ma parlavamo di risultati molto diversi: senza sale del valore di decine o centinaia di migliaia di dollari (Red et al.), senza studi internazionali, senza enormi team di tecnici specializzati (che erano rari e costosi, date le difficoltà intrinseche nella formazione), era al massimo possibile creare film che non sono sul mercato e di una qualità tendente più al basso livello che al medio. Qualità tecnica, ma anche limitazioni nella narrazione causate dall’impossibilità tecnica di riprodurre molte idee ingegnose.

Oggi non è più così. Un computer ben equipaggiato, con una scheda grafica di punta e un motore di rendering in tempo reale (tra cui il più popolare nel campo cinematografico, Unreal Engine, è distribuito gratuitamente…) permette di ottenere una grafica 3D che ha poco da invidiare ai grandi. E possono far crescere molto i piccoli produttori nel cinema del futuro.

Tecnologie per il cinema del futuro

Passiamo ad analizzare alcune delle tecnologie che potrebbero aiutarci nel nuovo utilizzo cinematografico. Inizialmente mi aspettavo di inserirne più di una già in questo articolo, ma data la lunghezza ho preferito limitarmi a parlare qui del video fulldome, promettendomi un articolo nei prossimi giorni che continuerà la discussione.

Video fulldome

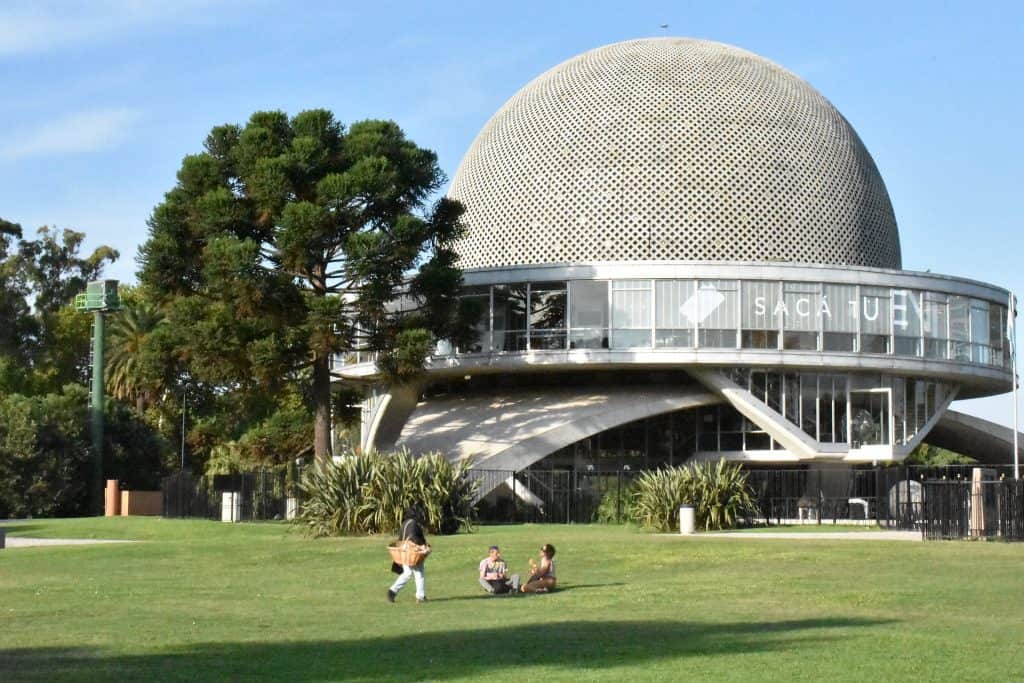

La proiezione video fulldome è una tecnologia che sostengo da anni. È la visualizzazione di una proiezione video sul tetto di una cupola, per avere una visione emisferica. Uno dei modi migliori per sentirsi “dentro” una storia, senza usare (e introvertere) i visori di realtà virtuale.

Breve storia dei planetari

La tecnologia è tutt’altro che nuova. È infatti utilizzata per la divulgazione scientifica nei planetari di tutto il mondo. La più antica costruzione a forma di cupola conosciuta oggi risale al 500 a.C., costruita dagli Etruschi. La storia dell’arte, e la visita a chiese e strutture antiche in ogni angolo del mondo, ci insegna come questa forma sia stata spesso utilizzata in varie epoche per rappresentare il cielo, il Paradiso e il firmamento.

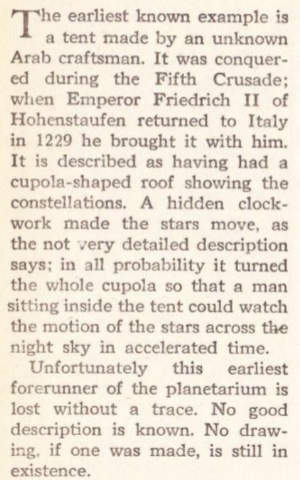

Per conoscere il primo planetario “funzionante” (intendo, in movimento), abbiamo dovuto aspettare fino al 1229 quando Federico II di Svevia, Imperatore del Sacro Romano Impero, riportò in Italia una tenda con tetto a cupola su cui era appeso un planetario meccanico: un meccanismo a orologeria, con un globo al centro (rappresentante il Sole), da cui partivano alcuni bracci che sostenevano i pianeti allora conosciuti. Per saperne di più sulla storia dei planetari meccanici, questo libro del 1965 è interessante (la lettura è libera e aperta).

Il principale svantaggio, o differenza, dei primi planetari era la rappresentazione del cielo al contrario: l’osservatore vedeva il sistema solare come se fosse al di fuori di esso, e non sulla Terra. Questo era ancora il caso nel 1774 quando l’astronomo Eise Eisinga costruì, da solo, quello che oggi è il planetario più antico ancora in funzione. Puoi visitarlo se passi per la città di Franeker, nei Paesi Bassi.

Tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, le innovazioni furono molte e rapide. La nascita di Carl Zeiss nel 1846 aumentò drasticamente la qualità degli strumenti ottici (che prima di allora venivano prodotti senza un progetto preliminare, diciamo “per tentativi ed errori”).

Si passò poi a planetari meccanici sempre più precisi, e l’Atwood Globe di Chicago fece la storia. Una cupola metallica di circa 5 metri costruita nel 1913, con 692 fori per rappresentare le stelle, e una lampada per rappresentare il Sole. Per la prima volta, il concetto di planetario era quello moderno: lo spettatore vedeva il cielo, come se fosse sulla Terra sotto la vera volta celeste.

I primi planetari moderni

Durante il ventesimo secolo, l’evoluzione continuò, i planetari passarono da rari strumenti a disposizione di re e scienziati, a luoghi di divulgazione scientifica aperti a tutti.

Il primo planetario a proiezione fu costruito da Zeiss, che nel 1923 testò il primo proiettore planetario Carl Zeiss nella sua cupola di 16 metri. Ancora oggi, ovviamente aggiornati, sono utilizzati da alcuni grandi planetari come alternativa ai sistemi digitali. Negli anni successivi, i planetari aprirono a Monaco, Roma, Mosca, Stoccolma, Milano, Amburgo e il primo non europeo: il planetario di Chicago. Questo continuò in tutto il mondo fino al 1983, l’anno della svolta digitale. La svolta, che mi ha portato a parlare di planetari in un articolo sul cinema del futuro.

Come è nato il video fulldome

Eccoci a un punto fondamentale: come è nato il video fulldome.

1983, dicevamo. Siamo negli Stati Uniti, a Richmond. Più precisamente, al Virginia Science Museum. Qui il mondo vede per la prima volta un proiettore video digitale in un planetario. Era diverso dai proiettori a cui siamo abituati oggi: il Digistar I, prodotto da Evans & Sutherland, utilizzava la proiezione calligrafica. Ammetto di essere ignorante in materia, mai in vita mia ho avuto a che fare con questa tecnologia. E la breve voce di Wikipedia non è di grande aiuto. Certo, era una proiezione vettoriale (quindi, per definizione, irrealistica e poco dettagliata) e monocromatica (creata da un singolo raggio laser). Qualcuno può aiutarci a capire il principio di funzionamento nei commenti? Sarebbe interessante, per pura curiosità storica.

Fatto sta che poi arrivarono gli anni ’90 con i primi proiettori DLP e LCD. Nel 1996, la giapponese GoTo Inc. diede vita al Virtuarium, specificamente progettato per la proiezione di video scientifici stereoscopici in una cupola planetaria. Due anni dopo, Sky-Scan introdusse SkyVision, la prima animazione digitale fulldome.

L’attrezzatura era ancora proibitivamente costosa, ma eravamo vicini a quello che oggi è un planetario digitale fulldome. E che potrebbe diventare il cinema del futuro.

Cinema fulldome economico: è possibile?

Il problema con i planetari digitali era il costo dell’attrezzatura. Un videoproiettore ad alta risoluzione e buon contrasto negli anni ’90 e 2000 aveva costi molto elevati, decine o centinaia di migliaia di euro. Ancor di più con una buona lente fisheye in grado di proiettare su una superficie emisferica senza distorsioni evidenti. Per risolvere il problema dobbiamo quindi tornare un po’ indietro, anzi molto… Al 20 ottobre 1939, quando il newyorkese James S. Conant presentò all’ufficio brevetti quello che sarebbe diventato tre anni dopo il brevetto US2299682A.

Proiezione fulldome con specchio convesso

Il brevetto trattava di un sistema di ripresa e proiezione (fotografico, per l’epoca) che potremmo definire “Newtoniano”, dal nome dell’inventore del telescopio a riflessione. La tecnica non fu utilizzata nei planetari fino al 2003, quando Paul Bourke, un professore universitario australiano, la riprese per adattarla al allora crescente business dei piccoli planetari digitali.

Il principio è molto semplice: l’immagine viene proiettata attraverso una lente classica per schermi piatti (un normale videoproiettore, per intenderci) verso uno specchio convesso molto simile agli specchi di sorveglianza che fino a pochi anni fa si potevano vedere negli angoli di ogni supermercato. Questo specchio devia poi l’immagine verso il soffitto della cupola, permettendo di mantenere le giuste proporzioni.

Per mantenere buoni dettagli, è importante evitare il più possibile le riflessioni secondarie dovute al ghosting. Ecco perché di solito evitiamo gli specchi di sorveglianza economici, preferendo (meglio dire, rendendo necessari) gli specchi a prima superficie. Sono specchi con una superficie riflettente (argentata, di solito alluminio o argento), sovrapposta a un supporto. Il contrario di quanto accade negli specchi normali (chiamati seconda superficie) che hanno il materiale riflettente dietro un altro trasparente come vetro o acrilico (per proteggerlo). Per maggiori informazioni, il produttore di specchi Abrisa ha scritto un interessante articolo sulle differenze tra i due tipi di specchi.

Il problema con questi specchi è la delicatezza, e il rischio di annerimento degli stessi (che devono quindi essere trattati periodicamente). Ai fini di una proiezione fulldome, l’argentatura con alluminio, meno costosa, andrebbe bene, poiché il sistema utilizzato per i telescopi Newtoniani ha esigenze scientifiche di natura molto diversa (massimizzare le frequenze dello spettro luminoso riflesso).

Dubbi della comunità scientifica

La rivista Planetarian, edita dalla International Planetarium Society, nel numero di marzo 2001 ha pubblicato vari commenti sul probabile utilizzo, in futuro, dei planetari come luogo di intrattenimento slegato da scopi scientifici. Interessante Ken Miller, quando menziona il proprietario di un piccolo cinema che, dopo aver provato varie innovazioni tecnologiche, sosteneva che la causa di un cattivo incasso è sempre un brutto film, una brutta sceneggiatura e una brutta recitazione. Il messaggio conta, non il mezzo. E in questo sono in parte d’accordo. Posso sostenere dalla mia esperienza che lo stesso messaggio tramite un mezzo migliore rimane un messaggio migliore.

Il cinema del futuro sarà fulldome?

In questo articolo è ancora troppo presto per dare una risposta definitiva. Nelle prossime settimane analizzeremo altri dettagli e altre tecnologie, ma rimango abbastanza convinto che il fulldome possa essere un ottimo compromesso nel 21° secolo. La tecnologia ci ha abituati a strumenti sempre più immersivi, e gli investimenti in realtà virtuale e realtà aumentata negli ultimi anni spingono in questa direzione.

Ero molto entusiasta della realtà virtuale, ma ultimamente sto iniziando a pensare che il suo futuro possa essere meno roseo del previsto. Attendo l’ingresso di Apple nel settore per avere un’idea più chiara, per ora il principale sponsor è Meta Inc., alias Facebook, un’azienda che nonostante l’opinione comune non si è mai distinta per la sua capacità di prevedere il futuro. Un’azienda che è cresciuta grazie a una singola buona idea del suo fondatore Zuckerberg e alla sua capacità di attrarre investimenti, ma che si è successivamente sviluppata solo grazie all’acquisizione di buone idee, quasi alternative, che funzionano bene nello stesso settore.

La realtà virtuale avrà comunque un buon successo per gli scopi per cui è stata inizialmente progettata. Ha un forte potenziale nel gaming e nei contesti culturali ed educativi, e la sua spinta mediatica può servire ad aumentare l’interesse per un’innovazione della narrazione per immagini per avvicinarsi a una “realtà virtuale collettiva”.

Come immagino la situazione ad oggi, sarà la realtà aumentata a occuparci la maggior parte del tempo durante la giornata. Un’analisi sull’uso della RA per l’interattività nel cinema del futuro sarà anch’essa fondamentale.

Come al solito, sarei molto felice se potessimo creare un dibattito. Vi invito quindi a commentare, criticare o dare nuove idee sotto questo articolo. E ringraziandovi, vi do appuntamento nei prossimi giorni per un prossimo viaggio.

This page is also available in:

![]() English

English